方案到实践:如何缩小差距?

上一篇《做运营如何突破思维的墙?思维系列连载02》的重点是提升思维能力。而本篇文章将思考为什么我们的方案在实践中总是与预期有所差异,并提供有效的解决方法。本文分为四个部分:1. 为什么方案在实践中会出现偏差?

-

运营如何思考和体现方案落地的差距?

-

结构化思考过程和全流程思考维度,以及辅助思考模型和工具。

-

改变固有认知,避免思考与实践之间的差距。先让我们看一下图表,你是否在运营过程中经常遇到这种现象?我们经常遇到的情况包括:

-

设定了10万的拉新目标,但只实现了3000人;

-

在与平台商家合作的活动中,发现商家不配合,重视程度不高;

-

经过多方论证后,形成了一个完美的方案计划,但在实践中遇到各种问题,甚至导致项目中止,结果与预期大相径庭。明明我们的想法很清晰,但实践后仍不如人意,这时我们不禁会问“为什么?”实际上,方案和实践是不可能完全一致的,思考和实践之间总会有一定程度的差距,即使准备充分也需要时间。对于运营来说,我们的价值在于发现这种差距,并在这种情况下解决问题,达到预期目标。方案和实践之间的差异是由于实际实践过程与预期思考出现偏差和妥协,以及目标价值预设和成功概率的问题。方案和实践的差异取决于目标价值的大小和成功概率的大小,而成功概率又取决于思考者的能力、信息充分度、可投入的资源、投入资源的耐受度、执行者或团队的能力和意愿。具体模型如下:实际价值=目标价值成功概率=目标价值[信息充分度思考者能力(已投入资源/实际需要资源)*执行者的能力和意愿](系数0~1)。在这个模型下,我们需要考虑以下几点:

-

目标价值的预设,即我们设定的目标大小,设定的是根本不可能达到、激进、合理还是保守,都会影响差距的大小。

-

信息的充分度,如对用户的了解程度、自身优势、产品价值、业务模式和价值、市场竞争、行业理解是否充分。

-

思考者的能力,对信息充分度的把握,以及基于方向、产品、市场、资源优势、自身和团队能力的判断。

-

实际需要的资源投入,受赛道选择、产品价值、业务模式、团队经验和对规模的预期影响。

-

实际可接受的资源投入,受公司经营状况的限制和影响,比如在对外投放中,有些公司可以忍受ROI小于1的情况下持续投放,而有些公司则不行,甚至缺乏投放预算。

-

执行者或团队的能力和意愿,即团队成员的能力素质、热情、积极性和配合度等。从差异的性质来看,可以分为主观行为带来的差异和客观情势决定的差异:

-

主观行为带来的差异主要受目标价值预设、思考者的个人能力、执行者的能力和意愿的影响;

-

客观情势带来的差异如信息的充分度、时间、资源要求、资源投入能力、政策和时机形势的变化。对于方案和实践结果的差距,运营需要从以下三个方面考虑项目的推进:

-

在主观上,通过提升自身能力和掌握决策信息,使目标设定更合理,提高判断和决策的准确性;

-

对于客观情势带来的差异,需要在有限的资源、时间、人力和激烈的竞争中有策略地解决问题;

-

对于政策、时机和形势的变化,需要有一定的预判能力。因为方案和实践总是受主观行为和客观情势的影响,结果会偏离预期方案。正因为这种差距在实践中一直存在,因此,我们需要不断弥合这种差距,这种能力是运营能力和价值贡献大小的直接体现。

-

能力水平越低,越容易产生主观行为带来的差异;

-

能力水平越高,越能有效解决客观形势带来的差异。对于运营来说,需要不断提升自身能力,缩小思考和实践之间的差距。在客观形势带来的差异下,通过策略性手段、自身积累、借力和资源整合等方式来弥合方案和实践之间的差距,最终达到预期的业务目标。如何缩小方案和实践之间的差距?我们可以采用结构化的思维来拆解这个思路,并展示思考过程。

前面提到方案实施结果与预期存在差异,主要是因为思考和实践之间出现了偏差。为了缩小或解决这种差距,我们需要从思考和实践两个方面进行思考。

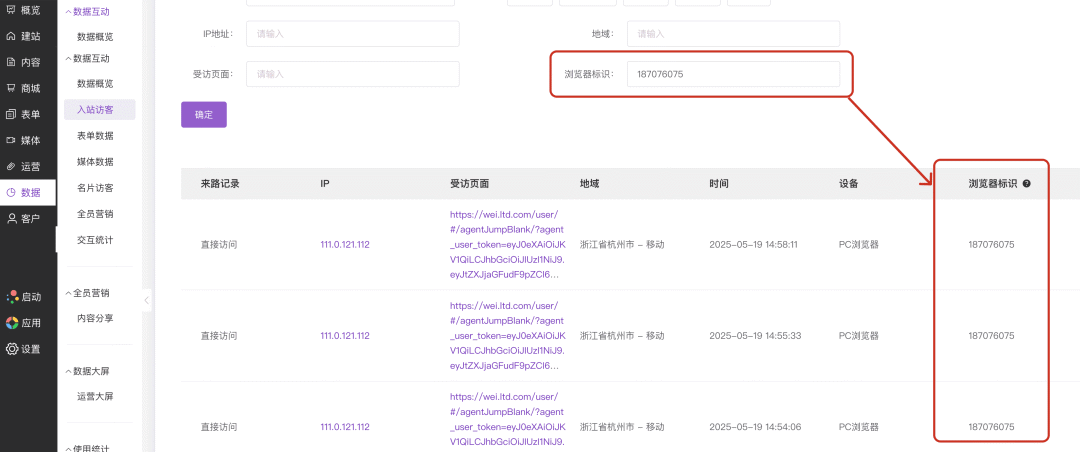

首先是思维活动,思考的过程包括获取信息、解读信息、加工信息和输出判断和决策四个步骤。获取信息可以通过长期积累和集中获取两种方式进行,长期积累是指从经验中获取信息,而集中获取则是通过学习、查找和沟通讨论等方式快速获取新信息。解读信息是对过去积累的经验和集中获取的散乱信息进行结构化整理,找到有用的信息内容和结构。加工信息是对过去的信息进行识别和加工,提炼出有效信息,并总结经验和规律。输出判断和决策是在前三个步骤的基础上做出的,信息的充分与否、解读和加工的正确与否都会影响最终的决策和判断。

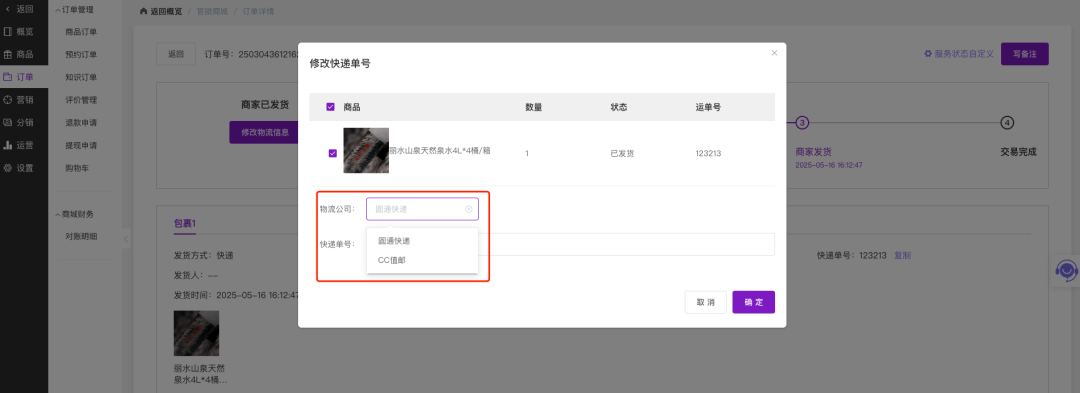

其次是行为活动,在实施层面,行为活动涉及到人、产品、场、事、钱、资源和时间等核心因素。人可以根据RACIS模型来明确相关角色,包括谁负责、谁批准、咨询谁、通知谁和支持者。在方案落地执行过程中,多个角色的参与涉及到沟通、认知共识、方案和想法共识,需要多个角色达成一致。产品是指明确我们的产品,并在落地时准备好。事是基于特定目标制定的策略和手段,需要将其拆分成最小颗粒度。客观影响因素包括场、钱、资源和时间,通过个人积累和组织资源来降低其对方案落地效果的影响。

为了不断缩小思维活动和行为活动之间的偏差,我们需要进行复盘、优化和沉淀。复盘是基于实践的反思,将思维活动和实践活动结合起来,在实践过程中不断调优,修正思维活动和行为活动的偏差。优化是基于复盘反思和数据分析,发现问题并制定优化改进方案,避免重复问题的出现。沉淀是在运营工作中进行持续探索和尝试,形成确定性的运营模式,并不断优化改进。

综上所述,思维活动和行为活动的偏差可以通过复盘、优化和沉淀来不断缩小。我们通过结构化的思维导图和辅助工具来指导思考和落地实践,确保工作的流畅和节奏,在关键环节不遗漏。

在参考使用过程中,我们需要理解这些流程、表格制定的初衷、逻辑以及能发挥的作用,进而将其转化为一个20岁左右的大学毕业生能够理解的思考方式。并不是所有的落地项目都要照搬上述的流程,制作一堆表格,而是所有的落地都要具备以结构化、流程化思维和落地到结果的闭环。

从方案到落地需要避免的坑有了方法,还需要了解方案到实践要避免的坑。总结为:避免2个思维、避免3种心理、摒弃1类做法。

在规避方面需要注意以下两种思维:

-

不要把行业机会当成自己的机会。在决定做一个项目时,我们需要基于自己所在平台的优势来考虑,而不是抛开优势去与别人竞争。比如有人假设:“你们这块业务如果没有流量和名师,该怎么做?”,其实这个假设没有意义。如果没有流量和名师,我们就不会选择这个已经是红海的赛道,除非你有很强的内容制作能力。如果没有独特的优势,你凭什么与别人竞争呢?

-

不要盲目认为别人能做自己也能做。比如运营深度精选、网易新闻能持续做出一系列刷屏活动,就觉得自己只要参考对应的方法思路也能做。能否做成不仅取决于你的思路、方法和技巧,还要考虑你有什么能力和资源优势。所以如果你的老板动不动给你转发支付宝公众号标题敷衍、排版很丑,内容很简单就能10w+的推文链接,然后让你也用刚注册公众号也写一篇10w+推文的时候,你完全可以拿起一张空白的A4纸拍晕他。

在避免心理方面需要注意以下三种心理:

-

不要陷入焦虑式运营。焦虑式运营是在KPI压力下的一种慌乱心理,违背了运营的“节奏感”。压力越大,焦虑越严重,然后就不再考虑运营手段的投入产出比,对目标的贡献度,反正能想到的手段都往上堆。即使效果微乎其微,也要在心理上得到安慰。这种心理作用会导致落地实践很容易偏离方案预期,不仅达不成目标,还会让自己身心俱疲。

-

不要凭自我感觉判断。常见的表现就是效果不达预期时,习惯性地跟某个最直接的现象做对应,凭感觉做分析。比如某个课程卖的不好,归结为盗版影响;一个课程营收出现明显下滑,习惯性归结于某些感官上的因素,而不是去分析基于这个课程访问环节的漏斗数据是否发生了明显变化,进而基于某些环节异常数据进行分析和优化。当你在某个环节上不断做出错误的判断,你的实践就会越来越偏离预设的方案。

-

不要面面俱到。不要一开始就写一个大而全的方案,策略手段不聚焦,什么都想做,但什么都做不好。

在摒弃方面需要摒弃以下一个习惯:

不要退而求其次。比如,做教育产品时,不要只注重营销套路和玩法,而不关注内容和服务的打磨。即使内容打磨很困难,也不能只在营销上下功夫。在做裂变传播活动时,也不应该只是堆砌一堆资料,拼凑几门课程,希望一次性带来几千甚至几万用户的新增。很多时候方案到落地出现严重偏差,是因为在方案最核心环节和关键影响模块落地时退而求其次,推进草率,丧失了杠杆效应。

以上是方案到落地过程中需要注意的一些要点。请务必严格按照这些要求来进行实践,以确保方案能够顺利落地,并取得预期的效果。

免责声明:本内容来源于第三方作者授权、网友推荐或互联网整理,旨在为广大用户提供学习与参考之用。所有文本和图片版权归原创网站或作者本人所有,其观点并不代表本站立场。如有任何版权侵犯或转载不当之情况,请您通过400-62-96871或关注我们的公众号与我们取得联系,我们将尽快进行相关处理与修改。感谢您的理解与支持!

请先 登录后发表评论 ~